はな

無味乾燥な感じがするんです…

日本の伝統行事の雰囲気が大好きです。

ただ、本やインターネットの説明を見ても、なんだか教科書みたいで…。

はな

無味乾燥な感じがするんです…

「いいね!」といわれる暮らしを後押しするサムログとしては、

暮らしの中で楽しめないと、意味がない!

ということで

さらに、それぞれの節句の詳細ページを読んでいただけると

ようになりますので、ご覧ください!

はな

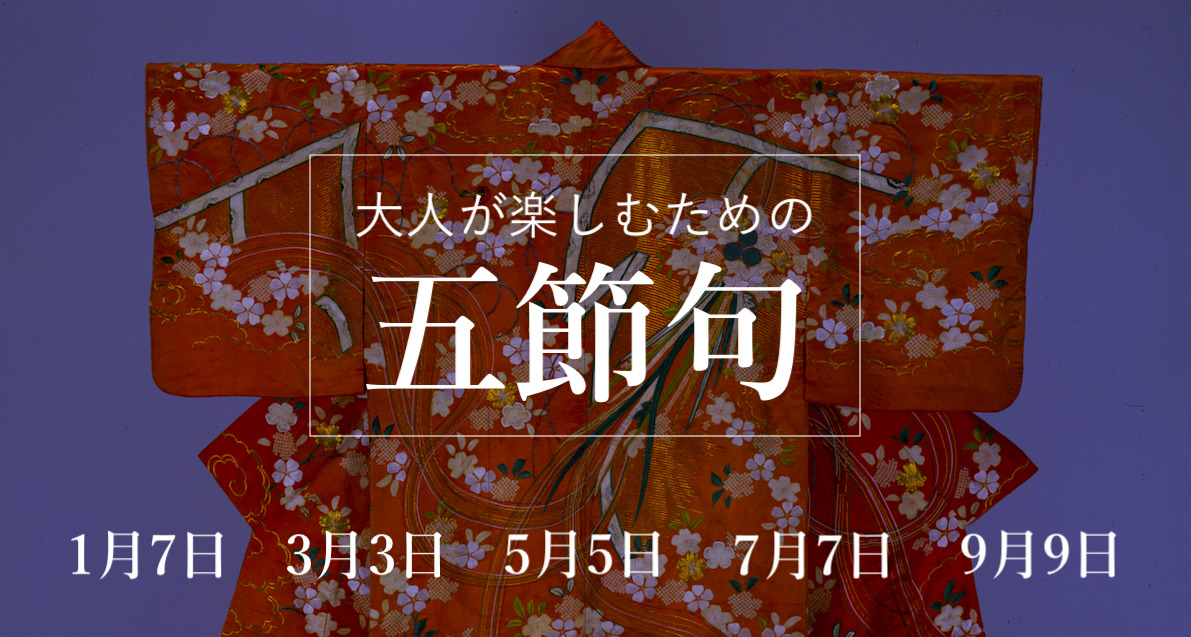

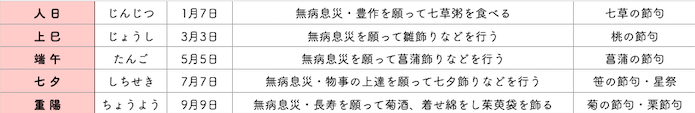

五節句とは代表的な5つの節句です

古くは室町時代からあったようですが、祝日に制定されたのは江戸時代です。そして、節句とは季節の節目のこと。

五節句とは一言でいうと、

はな

季節の節目に邪気をはらう

実にそれだけともいえます(笑)。

これらの節句は基本的に奇数が重なる日。

陰陽道では「奇数は陽で偶数は陰」とされてきました。つまり陽の数字が重なる日は縁起が良い日ということ。

しかし、同時に陰に傾き始める日でもあり、厄よけの出番となったようです。

はな

奇数が重なるなら11月11日は?って思いますが…

奇数だけど2桁だから該当しないんですね

はな

いきなり奇数が重なってない!

本来は「1月1日」の元日でしたが、江戸時代に祝日と制定されたのは7日でした。

無病息災を願って七草粥を食べます。

とてもシンプル。

しかしそれだけじゃない人日の節句、詳しくは…

はな

日本では小さいものやミニチュアのことを

「雛」(ひな・ひいな)と表現します。

平安時代に貴族の間で「 雛 人形」を使った「 雛 遊び」が流行。

曲水の宴(当初、ケガレを人形に移して水に流す風習があった)と闘鶏(とうけい)『3月3日に鶏を戦わせる遊び』がこの雛あそびとくっつきました。

旧暦5月5日のころは、今の6月頃。

はな

梅雨の時期なので、

物がくさり、においやすい時期です

邪気をはらうために香りの強い菖蒲を飾りました。

平安時代の宮中では菖蒲を使った薬玉(セレモニーで使うくすだまのルーツ)を飾りました。

はな

ご覧ください…

薬玉とっても素敵なんです…

邪気払いと結びつきにくいイメージがありますが、この頃(旧暦7月)にケガレをはらう風習がありました。

乞巧奠(きこうでん)(機織りなどの上達を願う行事)、棚機つ女(たなばたつめ)伝説があわさっています。

はな

まずは茱萸袋 をご覧ください!

宮中では、端午の節句の薬玉を、重陽の時期に茱萸袋へ掛け替えていました。

中国から

が伝わり、平安時代の御所の貴族たちは写真のような茱萸袋 に発展させました。

日本独自の文化である

も重陽の行事です。

はな

知名度は低いですが、一押しの行事です!

アイキャッチ写真出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/I-1077?locale=ja)

ひとり哲学「結婚しても孤独は終わらない。」

ひとりタイプ:ストイック

1986年7月19日生まれ(35歳)

趣味:和装・社交ダンス・その他

付き合い始め~結婚した後もひとり時間と二人の時間のバランスが大切です。